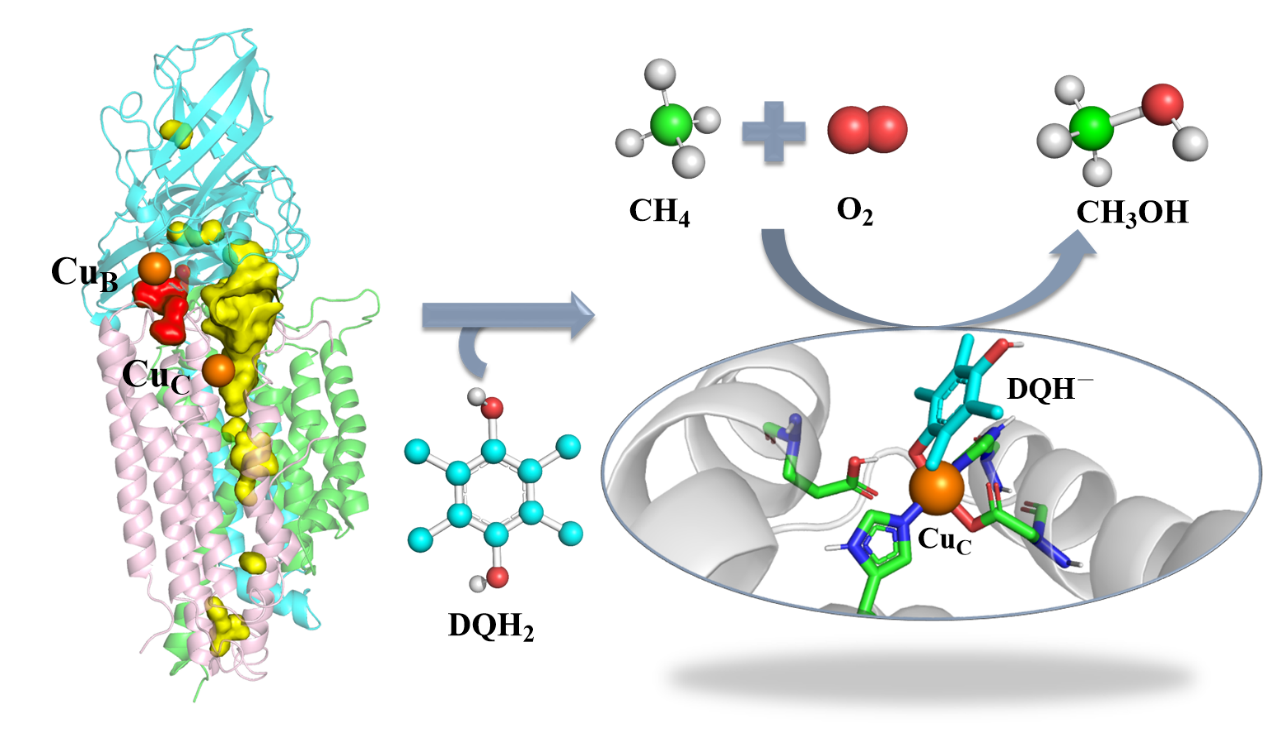

近日,化学化工学院王斌举教授课题组采用多尺度理论计算方法解析了微粒颗粒单加氧酶(pMMO)的催化循环机理,相关研究结果“Deciphering the Oxygen Activation Mechanism at the CuC Site of Particulate Methane Monooxygenase”发表在Nature Catalysis, https://doi.org/10.1038/s41929-021-00591-4。

甲烷是仅次于二氧化碳的第二大温室气体,其温室效应是二氧化碳的84倍。早在110年前,人们就已经发现自然界中存在甲烷营养菌,其能够在温和条件下催化甲烷至甲醇的转化。然而,由于其结构的复杂性,实验对于微粒甲烷单加氧酶催化机理的研究,尤其是O2的活化机制及其相应的活性中间体的认识尚不清楚。

基于多尺度理论模拟方法,王斌举课题组研究了在生理还原剂度洛喹诺醇

(DQH2)

作用下的

pMMO

的催化循环机理。相比于所有之前的理论计算,该模型既能准确描述还原剂对氧气活化的影响,也能准确描述电子转移相关的过程。

计算表明

O2

的活化由

DQH2

去质子化配位于

CuC

活性中心所生成的

CuC(II)

−

DQH–

物种引发。

QM/MM

Metadynamics

计算明确了

O2

活化过程中的关键中间体,包括:

CuC(II)

−

O2

•–

,

CuC(II)

−

OOH–

和

H2O2

。原位生成的

H2O2

中间体可进一步被

CuC(II)

−

DQH–

活化,形成

CuC(II)

−

O•–

活性物种,该活性物种则负责甲烷中

C

−

H

键的氧化。该理论研究不仅证实了

CuC

位点是

O2

活化的活性中心,而且揭示酚

类辅助底物在氧气活化中的重要作用。

该工作的计算模拟主要由王斌举教授课题组2019级博士生彭炜完成。研究工作得到国家自然科学基金(批准号:22073077、21933009)的资助和支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41929-021-00591-4